文・理超え 企業巻き込む 記者の目

文と理の間には

文系と理系との関係、あるいは、そのすれ違いや協力の仕方について、意識して考え出したのは1992年からだった。新聞社の中で科学部というセクションに籍を置き、毛利衛さんの国際宇宙ステーション滞在など理工系や医学分野の取材を始めた年だ。2011年に発生した東日本大震災と原発事故報道に携わった12年まで、環境問題や生命科学・先端医学などの取材をしながら、足かけ約20年にわたっていろいろ考えた。

私は文系の法学部出身。同僚の過半数は理工学部を卒業していて、取材相手の大半は理工系の研究者や医者だったからだ。発想や行動パターンがなにかしら自分とは違うなという違和感が最初あり、次第にその発想の良さや論理性に気づき、理系脳に染まっていく自分をのちに発見することになる。

そもそも私は高校3年時に理系進学コースに所属していたが、青春の時期とはなにをしたいのか自分でもわからないもの。実家のある九州の片田舎から世界へ飛び出したくなり、語学系で売っている大学を受験した。ゼミは国際関係学。そのゼミを主宰していた若い女性教員が米国で学んできたひとつが「定量政治学」というアプローチだった。

定量政治学は、ざっくりした言い方を許してもらえるなら、国内総生産や貧困率、進学率などさまざまなデータを一定の式に入れれば、何らかの答え(相関関係や因果関係)が導き出せるのではというもの。暗記中心の定性的な法律学の講義に飽き飽きとしていた私には、政治学にデータで語るこんな定量的な分析手法がありうることが鮮烈な驚きだった。「これは、科学ではないか」と。

それで書き上げたゼミ論が「クーデターの発生要因」だった。上記のような各種データから、クーデターの起きやすい国を見つける壮大な(?)企てだったが、生半可な統計学の知識と1980年代に入手できるデータからは何の相関も見つけきれない。担当教員からは「文章はうまいわね」と変なほめられ方をしたのを覚えている。政治学や社会学を定量化するには、物理学などとは違って事象が複雑すぎることも、次第に分かってきた。

数字で考える意味

科学記者を志望したのは、初任地の北海道で恐竜化石や酸性雪を取材して、理系の世界のおもしろさに再び目覚めたためだ。しかし、大学で学んできたものが根本から違う。だから、科学部で取材し始めたころは、内容がチンブンカンプンで、もがき苦しんだ。文理の壁は高く、乗り越えるのはきびしい。これからの大学教育は文と理を交わらせる橋渡しプログラムが全学生に必要だと痛感する。

そして現在、私は国連が提唱する「SDGs(持続可能な開発目標)」を授業に取り組む学校などを取材している。ご存じの通り、SDGsには解決すべき17目標がある。貧困、飢餓、健康・福祉、教育・ジェンダー平等、エネルギー、経済成長、イノベーション、不平等、まちづくり、気候変動、生物多様性など、多岐にわたる。これを1人の教師が扱うのは手に余ることは、容易に想像がつく。テーマの多様性もそうだが、課題解決に向けたアプローチも多様だからだ。

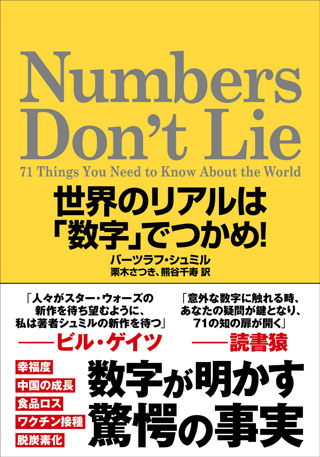

もうひとつ、文系人にとってやっかいなのは、SDGsは科学的視点で調査した根拠(Evidence)に基づいて行動しなくてはいけないことだ。これは今日の政策決定全般に求められることでもある。たとえば、お金や家族、健康といった中で、「なにが人を幸せにするのか?」という問いに、あなたはどう答えるだろうか。これは書籍『Numbers Don't Lie 71 Things You Need to Know About the World 世界のリアルは「数字」でつかめ!』(バーツラフ・シュミル、NHK出版)が出題する思考実験だ。筆者はカナダのマニトバ大学特別栄誉教授で、エネルギー研究の一人者。マイクロソフトの創始者、ビル・ゲイツ氏が彼のファンと公言して、新作を待ちわびる博覧強記の人だ。

『Numbers Don't Lie 71 Things You Need to Know About the World 世界のリアルは「数字」でつかめ!』(バーツラフ・シュミル、NHK出版)

この本は、世の中を数字で考える点が面白い。親日家の筆者だけに、日本の乳児死亡率の低さや長寿と和食の関係など、我が国の事もたびたび俎上に上がる。扱うテーマも「食」「環境」「エネルギー」などSDGsとかなり重なる。興味がある方は、本書を読んでいただくとして、ここでは、「幸福」の測り方の難しさを紹介する。

ランキングの罠

筆者は、国連の「持続可能な開発ソリューション・ネットワーク」が毎年出している「世界幸福度報告書」を事例に上げる。2019年度版ではフィンランドやデンマークなど北欧諸国の大半が上位を占め、トップ8以降はニュージーランド、カナダ、オーストラリアが続く。アメリカは19位。日本はどうかといえば、なんと58位。27位のグアテマラ、28位のサウジアラビアは遠く及ばず、54位の韓国の後塵も拝している。

筆者は、このランキングが客観的な指標である「健康寿命」を使用している一方で、「不確かな指標として悪名高いもの(ドルに換算されたGDP)や、文化のちがいがあるために簡単に比較できない回答(人生の選択の自由に対する満足度)」などが加えられていることを挙げ、ランキングの正確さに疑問を呈している。しかも、各国の順位は僅差に過ぎないし、よくよくみれば南米各国が上位に複数ある。上位を狙うには「カトリックに改宗し、スペイン語の勉強を始めればいい」という皮肉で筆者は締めくくっている。

ことほど左様に、ランキングは一見わかりやすく、多くの人の興味を引く。しかし、その取扱いは難しい。要は、相手を納得させる主張や論理の展開には数字は重要で駆使すべきものだが、読み手としては歪曲された数字にだまされないことだ。その点、私にも、いくつかの苦い反省がある。

そのうちのひとつに、旧経済企画庁による「新国民生活指標(通称・豊かさ指標)」を使った連載記事があった。この指標の「住む」「費やす」「働く」「育てる」といった8分野での都道府県ランキングをヒントに、赴任していた栃木県の現状を1996年から97年にかけ、読売新聞の栃木県版で分析記事を同僚とともに書いたのだ。

連載がスタートした96年発表の指標では、栃木県は「癒やす」が全国最下位だったほか、「交わる」が44位、「育てる」が35位と低迷していた。そのあたりを記事では厳しい視線で分析していくわけだが、今から思えば指標(データ)の取り方次第で順位は簡単に変わるし、都道府県の中でトップと最下位の差は「世界幸福度報告書」と同じく、先進国・日本の中ではわずかな差だったはずだ。

当時の北関東3県は首都圏に近いメリットを生かし、主産業を農業から工業に切りかえていた時代。人口も急増し、社会インフラの整備が間に合わなかったという経緯もある。「身長と体重と視力を足すようなやり方は間違いだった」として、堺屋経企庁長官(当時)は99年、93年から続けて豊かさ指標の都道府県ランクの発表をやめた。私たちの連載記事は書籍にもなり、報道には一定の意義があったことは確信しているが、ほろ苦さも同時に残るのだ。

同じ意味合いから、最近では都道府県別の「魅力度ランキング」が北関東3県にとっては気の毒に思えてならない。2020年に初めて最下位となった栃木県は、魅力発信のあり方が知事選の争点にさえなった。一方で、8年ぶりに最下位を脱出した茨城県はPR戦略が功を奏した形にはなっている。群馬県は調査の妥当性について検証を始めたという。

が、果たして、栃木県の魅力は落ちたのか。茨城県のPR戦略は本当に奏功したのか。その点が実に怪しい。その根拠もない。なぜなら、この調査は47都道府県などを対象に全国約3万人(1自治体当たり約600人)から、「とても魅力的」「全く魅力的でない」など5段階の評価を得て点数化したもの。あくまで「印象」であって、客観的データではないからだ。

必ず1次資料に当たれ!

先の『Numbers Don't Lie』で、筆者が書き残している大事なポイントを最後に補足しておく。それは「はじめに」にある引用元のことだ。「本書でとりあげるほぼすべての数字は、4種類の一次資料からのみ引用している。国際機関が公表している世界各国の統計、国の公的機関が公表している年報や年鑑、官公庁が編纂した歴史的な統計データ、そして科学誌に掲載された論文だ」

大事なことは、信頼に足る1次データ(数字)で論理を展開せよということ。私の取材領域だと、1990年ごろに「エビデンス ベイスド メディスン」(根拠に基づく医療)という言葉が欧米で言われ始めた。医学界の大ボスの意見をありがたがる医師も多いが、その根拠は薄いので、きちんと計画された臨床試験の結果(エビデンス=根拠)を信じなさいというものだった。最近、言われ始めたのが「エビデンス ベイスド ポリシーメーキング」(根拠に基づく政策策定)。この言葉の言わんとするところはもはや、説明不要だろう。

(小川祐二朗)