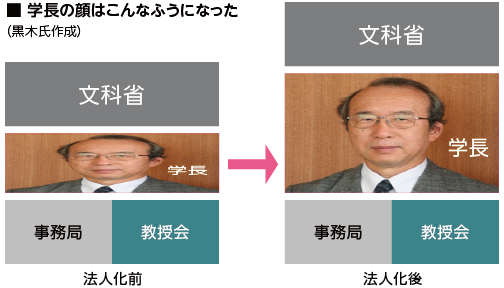

国立大学は法人化によって文部科学省の「一部署」から独立した組織となり、ようやく「大学の自治」を手に入れた。だが、現実は......。「むしろ今の方が文科省の顔色をうかがっている」と指摘するのは、法人化前後の7年間、岐阜大学長を務めた黒木登志夫氏だ。減少する運営費交付金の穴を埋め合わせようと、文科省の補助金つき事業の獲得に汲々とするあまり、その評価を過剰に気にする風潮が広がっているという。それを打破するには「法人化で勝ち得たものを見直し、突破口にすることが必要」とも。では、勝ち得たものとは何か。黒木氏自身の経験から考える。(聞き手・読売新聞専門委員 松本美奈、写真も)

国立大学は法人化によって文部科学省の「一部署」から独立した組織となり、ようやく「大学の自治」を手に入れた。だが、現実は......。「むしろ今の方が文科省の顔色をうかがっている」と指摘するのは、法人化前後の7年間、岐阜大学長を務めた黒木登志夫氏だ。減少する運営費交付金の穴を埋め合わせようと、文科省の補助金つき事業の獲得に汲々とするあまり、その評価を過剰に気にする風潮が広がっているという。それを打破するには「法人化で勝ち得たものを見直し、突破口にすることが必要」とも。では、勝ち得たものとは何か。黒木氏自身の経験から考える。(聞き手・読売新聞専門委員 松本美奈、写真も)

■「学部の自治」から「大学の自治」へ

――法人化前に3年、法人化後に4年間、岐阜大学長を務めた。法人化で何が変わったか。

黒木 学長の役割が大きく変わった。学長は理事長も兼ねることになったからだ。

法人化前は、何かをしようとすると、文科省からつぶされ、「学部の自由」に突き上げられ、異動官職※の事務官に威張りちらされ......。仕事といえば、祝辞を読むとか、会議の司会をするとか。それ以上の役割を期待されていなかった。

※異動官職

国立大学に異動してきている文科省の職員。国立大学には、それぞれの大学で雇用されている職員もいる。

――満点ではないにせよ、法人化には意味があったということか。

黒木 意味はあった。「親方日の丸」からの脱却、大学だけでしか通用しない独特の価値観からの脱却だ。その一つが「学部の自治」。学問の自由を「学部の自治」とすり替えることは、少なくとも岐阜大学ではなくなった。大学は一つの有機体として学問を守っていく。学部の自治はない。みんなで協力して国立大学としての使命を果たしていく。僕は常々そう言っていた。すごく反発を受けたけれどもね。かつては、二言目には「学部の自治」で、それぞれが自分勝手なことを言いつのり、1学部でも反対すると、何も物事を決められなかった。ガバナンスどころではなかった。自然科学では物理学者、文系では法律学者といった原理主義者を反対論者に回すと、とりわけ厄介だった。

――それは、いまだに多くの学長が頭を抱えている問題だ。そのほかには。

黒木 事務職員だ。以前は事務の人が威張りすぎていた。国立大学には、文部科学省の職員が異動官職として派遣されてきて、現場のことをすべて牛耳ろうとしていた。しかし、2年か3年もいたら別の大学に移るから、目の前の大学や学生のことなど何も考えない。単に文科省の「お目付け役」だった。

文科省の存在を後ろ楯に、事務職員、特に地方大学の事務職員は、教授たちを下に見る傾向が強かった。そうすると、職員にすり寄る教員が出てくる。学部長ですら「今度来た事務の人は力がありそうだ」と感じると、おべっかを使って歓心を買うほど。うまくすれば、予算を余計に配分してくれたりするからだ。中でも事務局長は別格だった。文科省――教職員はみんな「本省」と呼んでいた――から来る人なので、学内のことは文科省に筒抜けになる。僕はそういう実態を全く知らないで改革を始めたから、事務職員による排斥運動まで起きた。

――法人化前の国立大学は、文科省内の一部署に過ぎなかったのだから、報告するのは職務のうちだったのかもしれない。だからといって、威張るというのはどうかと思うが。法人化で、その事務職員が変わったということか。

黒木 教員以上によくなった。「一部署」ではなく「法人」になったことで、職員が学長の命令や指示を聞くようになった。にもかかわらず、文科省が理事などの幹部として誰かを送りこんでくるシステムだけは残った。彼らは財務を握る。そこで、僕は銀行出身の人を理事にして財務を任せた。それがまた、職員の大きな反発につながった。

付属病院の経営にしても、文科省から来る病院事務長は素人だった。病院経営のエキスパートが、文科省にはほとんどいない。そういう人が、「自分がいる間に何か業績を残さなければならない」と後先考えずに金のかかることをやり、結局、赤字だけを残して次の大学にいく。そんなことが起こっていたから、病院経営は大変だった。 困ったあげく、病院専門の経営コンサルタントにお願いし、1週間のうち半分ぐらい来てもらって何とか立て直した。

――それで大学の経営全体としても改善されたのか。

黒木 学長は「経営者」として全体の予算を考え、無駄なことをしないように考えなければならない。それまでは、経営ではなく「運営」で、うまくいかなかったら"親"、つまり文科省が何とかしてくれた。何でも親がかりだったのだ。法人化しなかったら、国立大学の経営はさらにひどい状態になっていただろう。

■親離れできない国立大学、子離れできない文科省

――文科省を親だとすると、国立大学は子どもか。その関係は今、どう見えるか。

黒木 国立大学は親離れできていないし、文科省は子離れできていない。

――なるほど。子どもの自立に当たって、さまざまな制度変更があった。その一つが予算の配分の仕方だった。

黒木 それまでは「○○費×××円」と用途と金額が決まっていたが、法人化以後は「ミシン目のない袋」でくることになった。つまり、学長が自由に采配できるようになった。最大のメリットは、定員制による人件費管理がなくなったことだった。そこでポイント制を作ったら、他の大学に広がった。

――ポイント制とは。

黒木 たとえば工学部では、従来は「土木工学科は教授5人、准教授5人、助手5人」と決まっていた。それがなくなったのだ。何人置くか、そのための予算をどうするかを学長が決められるというので、まず教授は100ポイント、准教授78ポイントなどとポイントで給料を設定し、1ポイント10万円とした。そして、予算を執行する上で独自のルールも作った。給料1000万円の教授の席を1年通して空けてくれたら、そのうち60%、つまり600万円を学部に戻しましょう、400万円は大学本部がもらいますよ、としたのだ。うまくやり繰りしたら、学部で使える予算の裁量が大きくなるというインセンティブだ。最初は50-50で行こうとしたら、少なすぎて学部側にやる気が起きないと言われ、妥協した。

――そうやって人件費を削ったのか。自主自律の道を着々と......。

黒木 簡単に進んだわけではない。全体予算と学生定員に関することは、法人化しても自由にできなかった。法人化後の予算は「袋」で来ているとはいえ、予算枠は法人化前の数字が根拠。つまり学生定員が根拠となる。その変更を、文科省がなかなかOKしない。

加計学園の獣医学部設置ではないが、岐阜大も獣医を拡充しようと考えていた。SARSや鳥インフルエンザなど社会的問題に対応するには獣医の拡充が必要なのに、日本の獣医教育は国際的に比較して、ひどい状況だからだ。まず数が足りない。獣医学科があるところは、戦時中、軍馬の養成所があった所で、そこからほとんど変わっていない。さらには学生数。各大学の学生定員は30人前後、教員は24、25人。一方、世界の獣医学教室に目を転じると、学生定員100人に対し、教授らスタッフは200~300人。雲泥の差だ。

――獣医学部・学科の数も、そこで行われている教育の質も見劣りがするということか。

黒木 そうだ。そこで、あちこちから定員を取って獣医に回し、新規に10人ぐらい増やした。北大、東大に次ぐ充実ぶりだった。ところが、それ以上は学生定員を増やせない。当時、僕は文科省の獣医学教育に関する委員会でもあったから、その場でも定員を増やすべきだと伝えた。そこで聞いた農水省役人の発言が今でも耳に残っている。「犬や猫の数は増えていません。だから、今以上に学生定員を増やしたら大変です」。獣医の進路は、都道府県の保健所担当獣医や製薬会社、ペット病院の開業などに限定されるのは確かにしても......。

■入れ食い状態

――ある分野が社会的に重要だとわかっていても、あちこちに制約があり、社会のニーズに応えられない。

黒木 さらに、予算の縮小が重くのしかかってくる。財務省は「縮小していない」と言うが、研究者個人に行くお金は増えていても、大学本部に来るお金は減っている。だから縮小している感は否めない。

――間接経費では足りないか。

黒木 運営費交付金と間接経費の「デュアルサポート」が大事なのだ。間接経費のついた競争的資金は、どうしても目的を絞った研究に縛られ、自由な発想は望みにくい。主食とおかずにたとえると、わかりやすいだろうか。主食とおかずがそろっていないと、人間の体で言えば、疲れやすくなる。不足分をどう補うかで悩む学長が目をつけるのが、文科省が提示する補助金つきのプログラムだ。それが現状だ。まるで「釣り堀の入れ食い状態」だ。みんな腹をすかせているから、エサを放り込めば、入れ食いになってしまう。強い魚が飛びついてエサをみんな食べてしまうため、弱い魚はますます弱くなる。しかも、プログラムの予算化を認定するのは財務省。文科省は財務省しか見ていないとあっては、そんな悲惨な大学の実態も伝わらないだろう。

――補助金つきのプログラムに食いついているために、多くの大学で同じようなプログラムが乱立している。自主自律、個性的な国立大学という本来の趣旨とはずいぶんかけ離れた現状だ。

黒木 結果的に細かい予算まで文科省が握っているような形になって、学長クラスから現場の人まで、文科省の人にどう評価されるかを絶えず気にしている。だから、いい評価を受けるとつい得意げになってしまう。ある国立大学の経営協議会で、「文科省からかくかくしかじかの高評価を受けた」と得意げに話す学長の顔をよく見た。

――いびつな親子関係の一方で、大学間格差が拡大している、ということか。

黒木 そう。さらに問題は多様性がなくなることだ。東京大学の独り勝ちはなぜ悪いか。「異見交論」で山極さんも指摘している通り、多様性がなくなると、流動性もなくなる。学問にとって、多様性こそが命だ。多様性は生物の基本で、生き残りにつながる。格差と言えば、京都大学と東京大学の格差は118年間も続いている。創設時に、京都大学の予算は東京帝国大学のおおむね3分の2とすべしと帝国議会で決まったようだ。それが続いている。

官邸周辺の人たちは、選択と集中をすれば学問が発展し、研究力も向上すると勘違いしている。選択し、そこに予算を集中させても、その分野が伸びるとは限らない。何が生まれるかわからないことに取り組む。大学で大事なのは、そこなのだ。

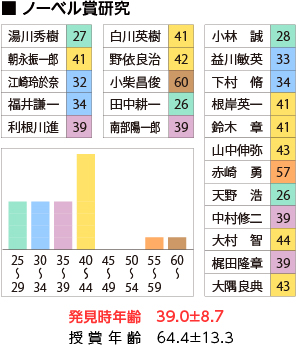

研究の現状について気になるのは、研究者の層が薄くなっていることだ。ノーベル賞を取った人が、何歳で後に続く発見をしたかを調べた。平均39歳。これが弱くなっている。層が薄くなっている。サッカーU18の選手は、海外に出ている。研究者のU39は、外国に行かない。米国で博士号をとる中国人は5400人。一方の日本は150人。中国の35分の1に過ぎない。

多様な人たちにもまれて、誰も気づかない発見をする。これが大事だ。多様性を高めるためには、流動性を高めなければならない。そのためには幅広い受け皿となる大学がなければならない。サッカーで言えば、J1だけでなくJ2大学も充実させないと。

――大学間格差だけでなく、学内でも格差が広がっている。

黒木 そうだ。だが、学長が調整するのは無理だと思う。解消のため大切なのは、運営費交付金と間接経費のデュアルサポートシステムだ。研究費を多く取っている分野の人から、あまり研究費がとれない分野の人に回してもらえばいいと安易に考える人がいるが、大学は「個人商店主の集まり」だから、難しい。大学にとっても、間接経費をとってくれる研究者は大事にしたいから、機嫌を損ねたくない。いくら学長でも手を出しづらい。

■日本の未来の先取り

――なるほど、強大な権限を持っているはずの学長にも限界があるということか。ところで、岐阜大学が名古屋大学とのアンブレラ(一法人複数大学)を公表した。どうみているか。

黒木 アンブレラ構想には賛成だ。時代の流れだ。明治維新の時に廃藩置県が行われた。廃藩置県の後は道州制がいいのではないか、と思ってきたから。実は法人化当時も岐阜薬科大との統合を考えたことがあった。そこで、付属病院の駐車場をつぶして岐阜薬科大を呼ぼうとしたら、財務省理財局から怒られた。「あれは国民の税金で買ったものだ。要らない土地を税金で買っていたのか」と。文科省にも呼び出され、叱られた。そこで文科省が作った「法人化QA」を精査したら、「大学の目的にかなうものであれば、動産・不動産の貸し出しはできる」とある。しめたと思った。そこで、連携の大学院をつくるなどの制度設計を示して交渉した。その時に思いついたキャッチフレーズが「恋いこがれて親が反対する仲」。今、薬科大はキャンパス内にあるから「ついに同棲した、親の許さぬ仲」というところだね。

――いまや親公認だ(笑)。道州制、つまり日本社会の将来の先取りかもしれない。国立大学がそれを先導するということか。国立大学とは、何か。

黒木 国力の源泉は科学技術で、科学技術の源泉は自由な発想だ。学問は政府のためにあるのではなく、自然や人間の真実を探究するものだ。研究者が自由に考えるところから、新しい知が生まれる。だから、効率は悪い。だが、それを守り育てるのが国立大学で、そのための大学の自治なのだ。国は自由に大学を動かすのではなくて、学問の自由を保障する。国立大学は、その学問の自由のもとに、新たな知を生み出す責任を持つ。それが国と国立大学の関係だ。

――だとすると税金を投入する正当性はある。

黒木 そういうことだ。税金の配分に差をつけるのも、ある程度仕方がない。それに、差をつけることは頑張りの源にもなる。ただ、大学は多すぎるだろう。道州制に伴って整理した方がいい。名古屋と岐阜はいい先例になるだろう。

おわりに

「大学の自治」には違和感を抱いていた。「学部が自分勝手なことを言いつのり、1学部でも反対すると、何も物事を決められない」のが「学部の自治」ならば、その集合体である大学の自治には共鳴しがたかったのだ。それだけに、「みんなで協力して国立大学の使命を果たす」という黒木氏の主張には納得できる。

使命についても「新たな知を生み出す」と明快だ。学問の自由はそのためにあるとも。今も知の先端で活躍しているだけに、言葉には重みがある。追加取材の日、黒木氏はノーベル賞の「カミオカンデ」など各地の研究所を視察し、現場と意見交換をしていた。

新たな知には、運営費交付金と競争的研究資金の二つの支援が不可欠との考えも理解はできる。だが、1000兆円を超す累積赤字と、年々膨らむ社会保障費。眼前の国の姿に、どこでその資金を捻出できるのかと、思考は堂々巡りするばかりだ。(奈)

| vol.49<< | 記事一覧 | >>vol.51 |