「高大接続」という言葉が独り歩きしている。目まぐるしく変わる世界で、私たちの子どもはどんな力を求められるのか、それにふさわしい教育を創っていこう。そんな思いで始めた改革だったが、その方向に進んでいるのだろうか。議論を進めてきた責任者の一人として、改革に込めた思いを語りたい――中央教育審議会会長として改革を世に送り出した安西祐一郎氏が語り始めた。

第1、3金曜日掲載(聞き手・読売新聞専門委員 松本美奈)

[vol.22] 先生!手を挙げて質問しよう

<<[vol.21] 「書く」「話す」英語入試で、発信力を強化

高校と大学の教育、その間に横たわる大学入試の三つを一体的に見直す「高大接続改革」の成否の多くは、学校の先生方にかかっている。新しい学習指導要領が求める「知識・技能」「思考力、判断力、表現力」「主体的に多様な背景をもつ他者と協働して学ぶ力」を持つ子どもを育てるのは、高校や小中学校の先生の能力に負うところが多いからだ。

これからの教員に求められる能力の一つは「リーダーシップ」だろう。リーダーシップとは、強引に引っ張っていく力ではない。他人の気持ちを理解でき、子どもたち一人ひとりと信頼関係を築ける能力のことだ。これこそが子どもを伸ばす推進力となる。

そうしたリーダーシップを養うにはどうすればいいだろうか。まず、自分から他者に対して進んで話をすることだ。特に、大人に対して進んで話すようにしてほしい。一歩前に出て相手から言葉を引き出し、思いを聞き出す。そこから血の通った対話が生まれる。次期学習指導要領の基本概念になる「主体的・対話的で深い学び」の重要な入り口でもある。

ところが、学校の先生にはどちらかというと逆のタイプの人が多いように感じる。他人と話したがらない、人と目を合わせない、他人と話すのは得意ではないような人が多いような気がする。

考えてみれば、不思議ではないかもしれない。大学を出て企業に勤めれば、接するのは当然大人ばかり。その中で、仮にビジネスマンなら、お客様が何を求め、何に困っているかに気づかなくてはならず、言葉に詰まるようなら、胸中を推し量って言葉を引き出さなければならない。やりとりを重ねながら策を提示し、その交渉のなかで仕事が進む。営業職だけでなく、社会でのおおかたの仕事の基本だ。

ところが学校の先生の大半は、相手が子どもたちである。子どもに教える、子どもと一緒に学びがある、そういうことが好きだから、得意だから、教育の仕事をしている。それは尊いことだけれど、いつのまにか「子ども界の王さま・女王さま」になってしまう危うさがある。自分と同世代、あるいは年長の大人と本格的なコミュニケーションを取る機会や経験が少ないのが一因ではないか。

先生自身が世間一般の大人とかけ離れているわけではない。他人とのコミュニケーション能力、理解力は、社会生活するのに必要な力であるとともに、預かっている子どもたちが身につけるべき力でもある。高大接続改革の進展に伴い、先生の資質能力向上に関する議論や施策立案が進んでいるが、大人とのコミュニケーション能力の養成については、最大の課題の一つと考えられるにもかかわらず、本格的な見解は出ていない。新しい学びの場における学校の先生の能力の最も根源的な部分が露わにならないままに外形の議論ばかりが進んでいるのが現状だ。

相手から言葉を引き出すうえで大切なのは、相手に質問することだ。困りごとを聞くのも、まずは質問。だが、学校の先生の大半は、質問をしない。

最近、各地で「高大接続」をテーマに先生方を対象にした講演をしている。ところが、講演後の「質疑応答」で手を挙げて質問をする先生はほとんどいない。もちろん、熱意ある例外的な人がいるし、講演が終わった後に名刺交換を兼ねて質問をしに来られる方も何人もいる。ただ、たくさんの聴衆がいるなかで手を挙げ、講演者に対してだけでなくその場にいる多くの人たちに自分の質問を聴いてほしい、という感覚はほとんどないように思える。

外国で講演をすると、質疑応答では我先に手が挙がる。国や地域にもよるが、目立ちたいから手を挙げているとは思えない。「自分の質問がみんなの役に立つかもしれない」という感覚で手を挙げる「文化」が根付いているということだ。つまり、コミュニティに貢献したい、という思いが心底にある。

日本では「こんな質問をしたら迷惑ではないだろうか」ということからなのか、なかなか手が挙がらない。質問することの意味よりも、空気を読み、周囲の気持ちを推し量ることを優先させているようだ。子どもたちをアクティブ・ラーナー(主体的な学習者)にしたいのなら、先生自らが質問する力を身につけ、磨くべきだ。先生が「主体的に質問し、相手に貢献する」ことを自ら経験し、磨いていく必要がある。

多くの人の面前で質問しないのは、日本人全体の特質とは言えない。たとえば毎年1月、スイスで開かれる世界経済フォーラム、通称ダボス会議の様子を見ればいい。日本人もごく当たり前に手を挙げ、質問をしている。国内でも、ベンチャー企業の集まりなどではあっという間に手が挙がる。そういう人たちと学校の先生はどこが違うのだろう。ダボス会議に出るような日本人が特殊なのだろうか。あるいは内向的な人が教員になっているのだろうか。

いずれにしても、学校の先生はあまり人前で質問をしない。にもかかわらず、「生徒が質問しない」とぼやく先生方の声は、少なからず聞くことがある。生徒はなぜ質問をしないのだろうか。十分に授業を聞かず、話が頭を素通りしてそのまま出て行ってしまうからか、聞いたことを単にノートに書き写しているだけだからなのか、恥ずかしいという気持ちもあるのか......。あれこれ悩む先生の姿に出会うことがある。

一方で、「質問が出る授業はよくない授業」という考え方が根強く先生たちにあると聞いたこともある。本当だろうか。もし本当だとすると、この考え方を改めることもまた、今般の教育改革のポイントである。

大事なのは、「大人に対して」適切な質問をする、その経験を学校の先生たちがたくさん持つことだ。この経験の中からこれからの教育の方法を身につけることができる。特に、大切なことをしっかり説明し、そのうえで子どもたち一人ひとりに合った適切な質問を考えて投げかけ、もちろん子どもからもどんな質問でも受ける。質疑に時間を割いて子どもたちが新しい学びを自分で発見していくのを支援していく――そんな生き生きとしたスタイルの授業ができる先生こそ、これからの時代に必要になる。そのためには、隗より始めよ。まず先生自身がみんなの前で手を挙げてほしい。

Y.A おまけの一言

「アクティブ・ラーニング」という用語に初めて出会ったのは、1990年。「医学教育におけるアクティブ・ラーニング」についての認知科学的研究のことでカナダのマギル大学に招かれたときだ。当時日本では「アクティブに学ぶ」という概念は、認知科学においてはある程度議論されていたが、大学も含め、公教育の現場ではほとんど影も形もなかった。もう25年あまりが経つが、教育が変わるには四半世紀、あるいはそれ以上の歳月を必要としたのだ。

アクティブ・ラーニング

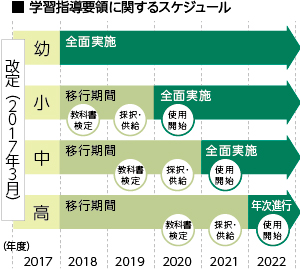

2020年度にまず小学校1~6年に導入される学習指導要領(中学校1~3年は2021年度、高校1~3年は2022~24年度年次(予定))は、授業の改善を強く打ち出している。一方通行の「教え込み」ではなく、子ども自身が「主体的・対話的で深い学び」に取り組むよう求めている。その際に重要なのは「社会に開かれた教育課程」とも明記している。教科書の内容に拘泥したり、教室内の学びに留まったりすることなく、子どもたちが求められている資質・能力とは何かを常に社会と共有し、連携しながら進めてほしいという趣旨だ。

「アクティブ・ラーニング」という言葉の意味は、ほぼこの内容と考えてよいが、言葉が一人歩きしていろいろな意味に使われ始めたため、中央教育審議会答申、また新しい学習指導要領(高校については今年度中に策定の予定)では「主体的・対話的で深い学び」という文言になった。