大学改革を議論する政府の会議には、財界人も関わっている。その一人、小林喜光・経済同友会代表幹事は「国家価値の最大化」には大学のガバナンス(統治)改革が重要だという。データを持つ限られた者がAIを使って社会を変える「データ専制主義時代」、そこで国際競争に勝ち残るには、産官学一体となった取り組みが不可欠だからだ。国立大学に「時代に対する感性を磨け」と求める小林氏に、大学改革の展望と道筋を聞いた。(聞き手・読売新聞専門委員 松本美奈、撮影・秋山哲也)

大学改革を議論する政府の会議には、財界人も関わっている。その一人、小林喜光・経済同友会代表幹事は「国家価値の最大化」には大学のガバナンス(統治)改革が重要だという。データを持つ限られた者がAIを使って社会を変える「データ専制主義時代」、そこで国際競争に勝ち残るには、産官学一体となった取り組みが不可欠だからだ。国立大学に「時代に対する感性を磨け」と求める小林氏に、大学改革の展望と道筋を聞いた。(聞き手・読売新聞専門委員 松本美奈、撮影・秋山哲也)

■デジタル専制主義

――経済同友会代表幹事としての年度初めの所見表明で、「国家価値の最大化に向けて」と題し、「大学ガバナンスの強化」を強調していた。「大学」に言及したのは初めてだ。

>>PDF(経済同友会ウェブサイト)

小林 僕の学生時代には、東京大学・駒場キャンパスに警官が入るだけでも学内はヒステリックに反応した。1965年2月ごろだったか。警官の姿に騒然とした雪の日を、今も鮮明に覚えている。大学の自治、学問の自由こそが金科玉条で、産学協同などあり得ない話だった。政治・企業と学問とは分離していなければならない。宗教と政治のように。経済学といえば、マルクス経済学しかなかった。

だが、時代は変わった。ものづくりの時代は完全に終わり、AIの急速な発展により、産業そのものが学問をベースにしないと戦えない時代に来た。データイズム――データの所有が力の源泉になり、データを持つ者がAIで社会を支配するデジタル専制主義の時代なのだ。実際、中国などもインターネットを独占し、データを外に出さない。

そうしたデータ駆動型社会で単独の産業にまかせたままでは、国家は到底、グローバル競争に勝てない。だから、どこの国を見ても産官学軍の共同作戦を展開している。今の時代状況の中で、もう一度、学問の府、知の枠組み、装置としてのガバナンスを見直さないと、国家自体を議論できないと考えている。

――「国家価値」の最大化に向け、企業・大学・国家、それぞれのガバナンス改革を打ち出していた。

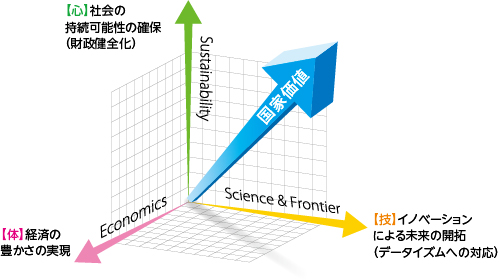

小林 人間でいうと心技体だ。そのバランスがとれて初めてまっとうな人間となる。国家の価値も、GDPを中心としたもうけだけでいいのか。10万円ぐらいのiPhoneがかつて数十億円もかかった大型コンピューターと同じ機能を持っている時代だ。付加価値と効用、値段と効用が乖離しているから単純なGDPでは推し量れない。だからこそ、サステナビリティ(持続可能性)、テクノロジー、もうけの三軸の考え方が欠かせないのだ。環境や財政の健全性、そしてテクノロジー......イノベーションとなると、自然な流れとして当然、大学の話も出てくる。

――「産官学軍」については、いずれ改めて。まずは大学一般ではなく、国立大学に話を絞って聞きたい。国立大学をどうしたいのか。

小林 デュアルユース※は世界では常識だけれどね。大学は誰のためにあるのか。国立大学は法人化されたとはいえ、スポンサーは国。授業料を払っている学生や親、国民ももちろんスポンサーだが、研究という側面では、国だ。その国が求めるべきは、憲法が保障する国民のウエルビーイング(精神的、身体的、社会的に良好な状態)を高めていくことだろう。法人税が高ければ、企業は海外に出て行く。つまり企業が国を選ぶ時代だ。同様に、国家に魅力がなければ、国民はたまたまそこに生まれたからといって国のために尽くすというものではない。

※デュアルユース

二通りの、両面の。ここでは軍事にも民間でも使える研究、技術のこと。GPSは代表例のひとつ。

■国立大学は、時代に対する感性なさすぎる

――その魅力を醸成するために国立大学が重要な役割を果たす、というわけか。だが、改革の主眼をガバナンスコード(統治の指針)に置くのはなぜか。

小林 価値を創造する、デザインする装置だからだ。より効率よく価値を創造できるシステムを作らなければならない。人々のウエルビーイングに対して新しい知見をつくる。直近の価値は企業に任せ、長期的な価値を生む知の集積をどれだけ効率よく図れるか。その成否はガバナンスコードにかかってくる。

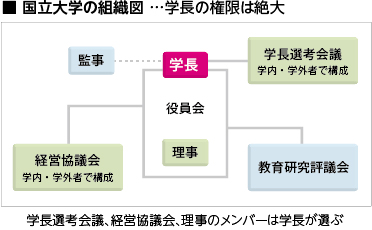

――学長のリーダーシップや教授会の権限制限を盛り込んだ法改正は、4年前に行われた。そのうえでどんなガバナンスコードを考えているのか。

小林 国立大学は「時代に対する感性」があまりになさすぎる。たとえば生態学とか生物学、文化人類学とかゴリラとか。否定はしないけれど、比率の問題だ。2割ぐらいはベーシックもいいけれど、国家価値を生み出すための学問の府であるということを考えるべきだ。クリエイティビティのない老教授をいつまでも置くことが、いかに効率が悪いか。若い人をどんどん入れて知を活性化しなければならない。活性化のためには、コードがいる。ガバナンスの議論だ。

その際には、頑張ってもそうでなくても同一の給料、はありえない。データ、AIが日本の潮流になるのならば、学問の府といえども、切り替えていかなくてはならない。

時代に対する感性だけでなく、学問領域、新陳代謝に対する感性もなさすぎる。それを最も効率的に進めるには、学長トップダウンを実現しなければならない。

――学長をトップとしたガバナンスは、現行の国立大学法人法で十分できるが。

小林 メカニズムが機能する形になっているかが問題だ。東大と筑波大の経営協議会のメンバーになっているが、かったるい。あれではマネジメントができない。大学そのものの設計が間違っているのではないか。経営体としてマンモス過ぎる。とりわけ総合大学は、おぞましいほどいろんな組織がある。スクラップ&ビルドではなく、ビルド&ビルド。その結果、肥大化した組織になる。

企業もそうだ。たとえば化学会社。素材と高機能化学品、ヘルスケアの三つもやっていたら、マーケットから文句を言われるだろう。薬なんか分離しろ、自分の強いところで勝負しろと。それが常識だ。それで効率を上げる。

――いくら法律があっても、コントロールできなくて当たり前の組織だということか。

小林 そうそう。やるなら、学長というより学部長レベルでどういう形のガバナンスをやると効率よく成果を出せるか議論すべきだ。その集合体としてホールディング制にするとか。名古屋大と岐阜大のホールディング制構想も一つの考え方だ。

■常に頭がしびれるほど勉強しなければ勝ち抜けない

――大学に変われと言うのなら、企業はどう変わるのか。大学にきちんと学生を育てよと言うが、その教育期間を短くしているのは企業だ。一括採用システムのために、学生は2年生後半にはそわそわしていて学業どころではない。

小林 4月に入社する定期採用をやめざるを得ないだろう。こんな仕掛けを持っているのは日本だけだから。同時に、新卒入社で3年ぐらいは別の会社に移れるようなバッファゾーン(緩衝地帯)をつくっておくことも必要だろう。僕自身も途中入社だ。1974年12月2日入社だ。長男が生まれてイタリアから帰国して、とっくに人事なんか終わっていると言われた。一応、来てみたらと言われ、論文を持って研究所の担当の常務に会って入社した。あの時代だって、本人が入ろうと思えば入れた。なんでこんなに日本はリジッド(厳格、固定されていて動かない様子)になっちゃったのかな。学生もなんで変えようとしないのか。

――学生が企業を変える? 自分たちの所属する大学の改革の議論にもかかわっていない。だが、そういう学生が突然、発生したわけではない。育てた世代がいる。

小林 そう、その世代が誹謗(ひぼう)されるべきだ。人々が疲れている、リスクをとらない、大人がリスクを拒んでいることが問題だ。

――リスクをとらない企業人の傾向が端的に現れているのが、採用だろう。大学教育が大切だと企業人はよく口にするが、重視しているのはいまだに大学入学時の偏差値と大学名だ。

小林 会社で一番保守的なのは人事と総務。最悪だ。体験的に、そして今でも実感している。彼らは体質上、仕掛けを守るようにできている。だが、それは社長が悪い。社長が本気で変えようとすれば変わるはずだ。

――大学と同じか。では、それを壊すことができるか。小林さんは「ぶっ壊す」という言葉をよく使っているようだ。

小林 壊さなきゃ、新しいものは生まれないからね。壊せそうなエネルギーのある人を社長にするしかない。大学も同じだ。

――国立大学は一部の大学を除き、未だに意向投票(選挙)が行われているので、改革を進めたい人が学長になるにはハードルがある。構成員の意にそぐわない人は、学長になれない。

小林 企業で言えば、社外取締役を3分の1にしたらどうかという議論もある。民間人をもっと大学に入れたらどうか。その大学、ほかの大学、民間人を入れたガバナンス組織が必要ではないか。社外取締役がどんどん増えているように。

――小林さんは、かつて社外取締役導入に反対していた。著書「危機に立ち向かう覚悟」にも「日本にはたくさんの300年企業がある(略)。そういう会社に社外取締役なんて(略)入れたらダメだ」と書いていたはずだ。それが、内閣府に置かれた総合科学技術・イノベーション会議で、社外取締役導入による成果があったと発言していた。

小林 その本を書いた5、6年前はそう思っていた。自分の事業のことをわからないやつを入れてもしようがないと。だが、東芝や東電の社外取締役をやってみて、反省的に了解した。

――所見表明でリカレント教育(学び直し)の重要性を強調していた。社会人が学生として学びに来る、つまり18歳の子どもではなく、社会人が大学に学生として入ってくることは、大学を変える大きな力になる。

小林 リカレントの前に、高校を出て4年間という学びのスタイルでいいのかも問いたい。イスラエルでは中学、高校で才能のある若者に目をつけ、8200部隊に入れる。サイバーセキュリティーがあの国であれほど発達しているのはそのためだ。できる者は本当にできる。できない者まで平均的に伸ばそうとする日本の効率の悪さを放置していたら、この国は滅びる。

一昔前には、小学校の運動会で、みんなでゴールのテープを切るなんてバカなことをやっていた。機会の平等はいいが、結果の平等がいかに国をだめにするか。企業もそうだ。みんな同じ給料で、社長になっても大して差がないというのが日本。大学も同様だ。できる教授もできない教授も同じ扱いだ。学生も、全体を底上げする一方で、天才をどれだけ早く見つけるか、その仕掛けを国としてどう設計するかが課題だ。

リカレントは企業の問題でもあるが、同時に社会全体としての問題でもある。世界が激変する中では、もはやクリエイティビティのない人間は必要とされない。にもかかわらず、50歳になったから勉強しなくていいやとか、30歳だからもういいやなんてもってのほかだ。常に頭がしびれるほど勉強する社会を作っていかなければ21世紀は勝ち抜けないと、社会全体で認識しなければならない。

――機会の平等と、結果の平等を混同している、と。

小林 結果に差をつけないと、誰も頑張らない。それでは海外から優秀な人がこない。

■国立大学は国の礎

――政府の会議で、小林さんは「改革は焦眉の急」と話していた。デジタルが中核にあるのであれば、のんびりしていられないだろうが、その割には企業側の変化が見えない。

小林 企業も人がいない。個々の企業では努力しているが、総体的に比較すると、シンガポールやイスラエル、シリコンバレーの企業からすれば遅い。イスラエルでは、何かを生んでいかないと自分たちは殺されるという切迫感がみなぎっている。一方、日本は戦後73年、戦争もなく、みんなそこそこの暮らしができた幸せの代償として、企業、大学、国家も百年一日のごとく。世界が大きく変わっているのに、停滞している。

――「官民イノベーション」事業が2012年に始まった。国が東京、京都、大阪、東北の国立4大学にベンチャーに投資するファンドを作らせ、イノベーションを起こそうとしている。計1000億円が4大学に渡されているが、6年たった今も、できあがったベンチャーを買収する企業はない。投資もまだまだ。企業は大学を支えようとする気があるのだろうか。

小林 それは、両方が悪いのではないか。投資に値するベンチャーでもなかったのに無理やり作らせようとした。素材がないところにただ金をばらまいても、できるものではない。

――ベンチャーに魅力がなく、企業にも投資する意欲がなかった、ということか。

小林 企業にとっては、自社の研究所や海外とのコラボレーションの方が、結果を出しやすい。大学は難しいことを言うけれど、使うに値しないのでは話にならない。大学は「実学の府」でもなくてはならないのだから。反省してもらいたい。

大学にはKPI(重要業績評価指標)がない。社会の役に立つというKPIを持たないと、大学人は逃げてしまう。わけのわからない講義と、わけのわからない本を読んで、いかにも学問をやっているふりをする。大学教授には、そういう人が多すぎる。それで「スぺシャリスト」を名乗るが、本当にそうかというチェックすらない。

――それぞれの分野が狭くなりすぎて、相互評価がしにくくなっているということもある。

小林 それは企業のテクノロジーも同じだが、企業の場合はもうけという明快な尺度もある。大学として、見える化したバリューを考える必要がある。

――国立大学の財源の多様化が言われるのに、企業は、投資も寄付もなかなかしない。

小林 魅力があれば誰でも投資する。競争して投資するだろう。今の時代に即して企業が必要とするものを、大学が提供するような仕掛けをどう作るかだ。

――「時代に対する感性」ということか。名古屋大と岐阜大の法人統合構想が公表された。ホールディング制のイメージに近いようだ。小林さんが進めた三菱ケミカルホールディングスはヒントになるかもしれない。ホールディングスにする際、傘下の会社の社長を入れ替えていたが、何か成果はあったか。

小林 まず、なぜホールディングスにしたか。直接会社が合併すると、社長が1人になり、ブランドも消えてしまう。ホールディングスにすれば、会社が生きている。社長もいられる。日本の場合は、熟柿が落ちるように待たなきゃダメだ。三菱樹脂と三菱レイヨンと三菱化学は5年かけて合併した。5年の間に、社長をガラガラポンした。融和せざるを得ないのだ。かつて化学にいた人をレイヨンの社長にしたり、かつてレイヨンにいた人を樹脂の社長にしたり。むちゃくちゃなことをすると言われたが、いい結果が出た。

――いい結果とは何か。

小林 文化を変えた。企業文化を。一つの企業文化を。トップを変えないと、文化は変わらない。

――企業文化を変える、それだけが成果か。

小林 企業文化を変えると同時に、あるミッションを与えた。たとえば両方の会社が炭素繊維を作っていたが、一つは油ベースの炭素繊維、片方は石炭ベースの炭素繊維だった。原料と物性が違う。これを混ぜると面白いなと思い、一方の社長に両社の境界領域をやってくれと。各社の文化を変えるのと同時に、明確なミッションの下、両者のハイブリッドを作ってくれと依頼したのだ。ミッションのコンセプトは僕が作った。そして最終的には昨年、三菱ケミカルという形で3社が一つになった。

――国立大学のガバナンス改革で予想される弊害はないか。自由と自治と冒頭、話していたが。

小林 データイズムの世界は、極めて専制的な社会になる。民主主義を守れるのか不安がある。ガバナンス改革とは、新しい良い方向に向かって新しい手法を取り入れることだ。弊害はないと思う。法人化が失敗したという意見もあるが、法人化せざるを得なかったという側に立っている。

――国立大学にとても期待しているようだ。

小林 もちろん。国立大学は国家の礎だから、税金を投入する正当性は十分ある。ただ、その資金の渡し方に差は必要ということだ。

おわりに

インタビュー直前まで、安倍首相とともにイスラエルを訪れていたという。産官学軍の連携がなければ独立を守れない彼の地の現状を目の当たりにすれば、日本の現状に危機感が募るのも理解できる。かつて「産学協同なんてありえない」が常識だったキャンパスで青春時代を過ごした青年が、経済界のトップとして、産官学一体となった国家価値の最大化を構想する。これこそ「時代に関する感性」だろう。

「大学の自治」は、戦後の学生にとって重要な関心事だった。昭和23年、連合国軍総司令部(GHQ)の教育・文化を担う組織である民間情報教育局(CIE)の高等教育顧問イールズに、東京商科大学の学生有志が面会に行ったという。占領国が構想する大学自治のありようを質すためだ。政財界がこれ程までに大学改革を迫っている今、なぜキャンパスの主役は動かないのか。「時代に関する感性」は、さまざまなフェーズで問われている。(奈)

| vol.45<< | 記事一覧 | >>vol.47 |