「国立大の法人化は失敗」と断じた京都大学・山極学長への反響は、真っ二つに分かれた。賛成の大半は国立大学関係者で、それ以外の読者からは厳しい批判が寄せられている。どちらの立場で考えるかはともあれ、国立大学には運営費交付金だけでも毎年1兆1000億円の税金が投入され、私立や公立とは全く異なる扱いを国から受けている。根底にあるのはむろん、「期待」だろう。人口減少、高齢化、複雑な国際関係など内外の問題が山積し、先行き不透明感が増している日本を担う人をどう育成するのか、「知の拠点」にかかる期待は大きい。だからこそ「成果」が渇望されている。国立大学に何を期待するのか、神田眞人・財務省主計局次長を直撃した。(聞き手・読売新聞専門委員 松本美奈、写真も)

「国立大の法人化は失敗」と断じた京都大学・山極学長への反響は、真っ二つに分かれた。賛成の大半は国立大学関係者で、それ以外の読者からは厳しい批判が寄せられている。どちらの立場で考えるかはともあれ、国立大学には運営費交付金だけでも毎年1兆1000億円の税金が投入され、私立や公立とは全く異なる扱いを国から受けている。根底にあるのはむろん、「期待」だろう。人口減少、高齢化、複雑な国際関係など内外の問題が山積し、先行き不透明感が増している日本を担う人をどう育成するのか、「知の拠点」にかかる期待は大きい。だからこそ「成果」が渇望されている。国立大学に何を期待するのか、神田眞人・財務省主計局次長を直撃した。(聞き手・読売新聞専門委員 松本美奈、写真も)

■魅力と競争力に欠ける国立大学

――前回の「異見交論」で、「今のままでは生き残れない」と大学を厳しく批判した。「タテワリ・タコツボ・相互不干渉」と表現していた(>>vol.26)。あれから2年、その危機意識に変化はあったか。

神田 危機意識のある学長たちの尽力もあり、若干の改善はみられるものの、全体としてはなお旧態依然とした構造や文化が残っている。海外では技術革新やグローバリゼーションの急展開に伴う競争激化のもと、学際連携や官民連携、国際化、オープンイノベーションといった改革が飛躍的に進んでいるので、日本の大学がほんの少しよくなっても、格差はむしろ広がっている感じがする。

数ある改革の遅れのうち、2例を示したい。まず、学長のリーダーシップ確立を目指したガバナンス改革※だ。この中で、運営費交付金の中に学長裁量経費※を創設した。大学側の要望が強いこともあって作ったのだが、実際は半分の43大学において量的な成果指標を全く設定していなかったり、具体的な執行実績を把握していなかったりする大学が多く、戦略的な再配分が実現できていない。「異見交論」で上山議員が的確に指摘している通り、道具立てはしても活用されず、ただ現状を守ろうとするだけ、というのが実態だ。こうした国立大学のありように対する認識は、政治や官僚の世界では"常識"ではあるが......。

厳しい国際競争の一方で人口減少が確実に進む以上、潜在成長率を上げるには生産性を上げなくてはならず、そのためには教育研究の質を上げるしかない。その可能性の希望は捨てていないが、遅々たる取り組みに焦燥を抱かざるを得ない。

※ガバナンス改革

学長のリーダーシップ強化を狙い、国立大学法人法と学校教育法の一部が改正された。副学長の職務が明確になり、教授会の権限を限定した。

※学長裁量経費

学長の裁量で、学内で重点を置くべき改革や研究などに配分できる予算。国立大学協会の前会長・里見進氏が提唱していた(>>vol.10)。

――運営費交付金を「ミシン目のない予算袋」と元東大学長が話していたことを思い出す。自分たちがどう予算編成をするのか自律性が試されるのだ、と。だが、結局、学長裁量経費という形でミシン目を入れることを大学側が行政に頼んでくるのも、妙な話だ。でも結局はうまく使えていないと......。で、二つ目は。

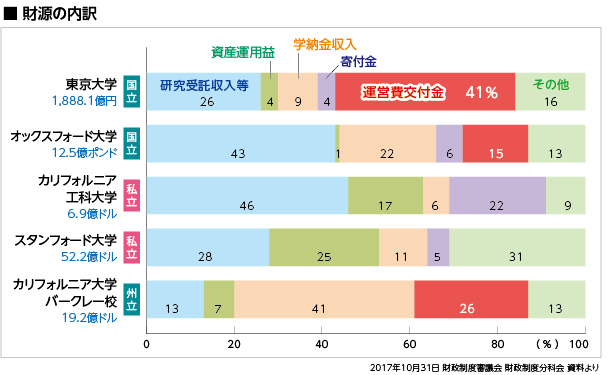

神田 運営財源の多様化が進んでいない。経常収入に占める外部資金・寄付金の割合は法人化後、7.6%から10.8%への微増に留まっている。世界ランキングの上位校は運営費交付金、つまり税金収入にあまり頼らずに学納金や研究受託収入で運営している。日本の国立大学は運営費交付金依存率が極度に高い。これは国内外の競争的資金や企業からの委託や寄付を獲得できない、授業料も上げる自信がないという魅力のなさ、競争力のなさの証左だ。

私の母校のオックスフォード大も国立であるが、外からの研究受託収入が43%、学納金が22%であり、運営費交付金は15%しかない。米国の私立はもちろん、運営費交付金はゼロである一方、公立のカリフォルニア大は学納金で41%を稼いでいる。

日本では東大ですら41%も運営費交付金に頼らなくてはいけないのは、外からお金を取れないと言われても仕方がない。自主財源が半分しかないので、経営体質は脆弱で不安定だ。五神学長たちが大学の持続可能性と自律性のために尽力されているが、そうした動きと連動して、早急に財源を多様化させなくてはならない。【下図】

■内向き、閉鎖的、競争しないムラ社会

――京都大学の山極学長は「法人化は失敗」と指摘している(>>vol.40)。「結果論」としての失敗だけでなく、政策的な判断ミスという意味合いも込められている。それは「財務省に押しつけられた」という言葉に端的に表れているが、財務の専門家として、法人化をどう評価しているか。

神田 被害者意識の下、必要な改革まで回避する言い訳にされることがあるので、この点はしっかりと議論しておきたい。国立大学法人化は大学を覚醒させる改革パッケージの一環だ。大学ごとの法人化、民間的発想のマネジメント、学外者の経営参画、学長選考手続きの改善、非公務員型、情報公開や評価の徹底......一つ一つは理にかなっている。画一的な護送船団から脱し、競争的な環境の中で、活力があり個性豊かな大学による多様な世界を目指した。多様性を目指すといった個別の趣旨、目的は現時点でも妥当なものだと考える。海外で成功している大学もこうした取り組みをしているし、他の産業では当然であるような最低限のガバナンスともいえる。にもかかわらず、この目的や趣旨を踏まえた大学行政や改革がなされていない。

学長裁量経費が活用されていないことはすでに述べたが、学外者の経営参画という点では、国立大学理事についてみるとわずか5%にとどまる。人事システムの改革も足踏み状態だ。教員の業績評価の結果を任期や雇用の更新に活用している大学は31%に過ぎない。教員の業績評価を研究費の配分に生かしているのは16%だけだった。シニア教員を中心に、競争的な環境が確保されず、新陳代謝が行われない中、高齢化による定年延長による硬直化も相まって、実力のある若手教員に正規ポストがなかなか回らないといったしわ寄せがいっている。情報公開でもセグメント情報があまり開示されていないし、評価も身内の馴れ合いで「みんなよくできました」と意味のないものになっている。法人化は失敗か、必然かということだが、法人化の趣旨が理解されておらず、それに沿った改革も未だ実現していないとしか言いようがない。

山極学長が批判しているように、当時の改革の仕方がベストであったとは私も思わない。他方、国立大学が、古色蒼然(そうぜん)たるムラ社会、内向き、閉鎖型、競争忌避、そんなシステムを温存していれば、国際競争も激化し、人口も減少していく中、必然的に座して死を待つ状況であったわけであり、非連続的なラディカルな改革が必要だったという意味では、五神学長の言う通り、「必然」だ。これぐらいの改革がなければ、全く覚醒もなく、もっと酷いことになっていた。

――内向き、閉鎖型、競争しないムラ社会、それが「座して死を待つ状況」に追い込んだと。確認だが、法人化を理解していないのは誰だと考えるか。

神田 マネジメントする人には組織の生存をかけて鋭敏な感覚で改革に向き合うインセンティブが生まれるが、ムラ社会の中で経営に携わっていない人たちは違う。丁寧に説明しないと、黙っていても降ってくるお金が減っただの、増えただのと、既得権を維持するかどうかだけに終始してしまう。あるいは「オレがえらくなれないじゃないか」と不満を持つだけかもしれない。法人化の当初、改革の趣旨とその効果を、文科省が大学に、大学では幹部が教職員に適切に説明していなかったのではないか。

■「国立大学予算の減少」は100%デマ

――経営共創基盤の冨山さんは、そうした教員のなれのはてが学長になっていることが改革を遅らせる要因の一つとも指摘していた。

神田 立派な学長もいる一方で、そういう方がいるのも事実だ。日本企業でもよく見られる現象だ。「法人化失敗」は、必ず運営費交付金削減の話になる。これは100%デマなので、きちんと説明したい。

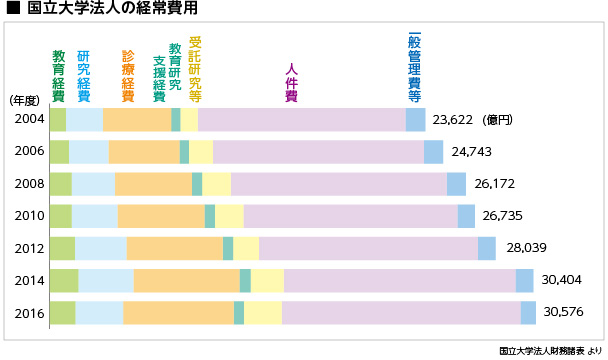

法人化後、入学者が4%減っている。運営費交付金も、退職金などの減を勘案すると実質的には4%、382億円しか減っていない。一方で補助金などは772億円増やしている。その結果、法人化以降、国立大学の教育経費を607億円、狭義の研究経費も665億円、受託研究等も含めた研究費では1963億円も増やしている。これに個人助成の科研費の増額86億円も乗っかる。【下図】 これは財務省の統計ではなく、国立大学側の統計だから、増えているということを国立大学側は承知している。日本のこれほど厳しい財務状況の中で、国立大学の教育・研究経費を例外的に増やしている現実をどうみるのか。これを有効に活用するのは、納税者に対するきわめて重要な責務だ。1000兆円を超える借金を次世代に押し付け、なお、毎年30兆円以上赤字の財政において、他の経費の多くが削減される中、これで足りないなどと言っている場合ではないだろう。

その点、五神先生が「主たる原資が税金であってはいけない」と指摘していたのは、まさにグローバルスタンダードの見識であり、正鵠(せいこく)を射た指摘だ。脆弱な税金依存体質から脱却して自律性、持続可能性を確保すべきだ。

海外の大学も体質を改善している。たとえば、英国は2006年に授業料を高騰させ、卒業後の所得に返済を連動させるタイプの奨学金(ICL)を創設した。2005年には授業料収入が24%、交付金39%だったのが、今では授業料収入が48%に上がり、交付金は15%にまで下がっている。運営費交付金に依存しない体質によって、英米大学は大学ランキングで上位を独占している。金をケチりたいから言っているのではない。大学も学生も、自分で努力しないといけないというところがないと、モラルハザードになってしまうということだ。

――小さい、体力のない大学から削って、強い大学に充てているという批判が根強い。

神田 全く間違っている。努力して頑張っているところにつけ、大きい大学であっても社会への貢献のないところを削るのは、極めてフェアであり、正しいインセンティブをもたらす。そして、競争的資金のおかげで、小さくても、地方でも関係なく、真に競争力のあるところには過去に考えられなかった規模で血税を投資している。大学よりも領域や講座でみるとわかりやすいかもしれない。封建社会ではないのだから、既得権で当然のように領土安堵でもらえるのではなく、努力して成果のあるところに資金が配分されるのは、費用対効果からも公平さからも当然ではないか。頑張っている人が報われなければ、みんな努力をやめてしまう。

競争的資金が完璧な配分に結び付くとは限らないのは承知している。競争的資金を獲得しにくい分野があることもわかっている。だからこそ学長裁量経費を充実させ、研究費補助の中での間接経費※を増やす努力もしている。間接経費比率は海外並みにもっと高めるべきだ。それを学内で、学長のリーダーシップのもと、人類社会に必要なのだけれども、競争的資金にはなじまないところに回してもらえればいいのだ。

※間接経費

競争的資金を獲得した研究者の所属する大学などに対して支払われる経費。研究をするために使う施設の整備費など。

――1991年の大学設置基準大綱化以降の大学改革が「失敗の連続」という指摘もあった。大綱化以降に起きた主な変化に、「教養部の廃止」「大学・学部が急増。それまでとは異なる学生層が入学」「大学院重点化で、就職できないポスドクが増加」などがある。これらは「想定内」だったのか。

神田 成功も失敗もあるが、しっかり問題を分析し、対応していかなくてはならない。

ご指摘の中ではまず「教養部廃止」。リベラルアーツはきわめて重要だ。環境が流動化して、答えも海図もない乱世になっているし、インターネットの急速な普及で、フェイクニュースが蔓延する現代においてこそ、クリティカルシンキング(批判的思考力)を支える哲学や歴史といった教養の重要性は、法人化当時よりも高まっている。

そもそも、大綱化当時、教養部を廃止しろと国は言っていない。各大学の判断に任せたわけだが、結果はご覧の通りだ。学生の学習成果に結びつくようなリベラルアーツを提供しているかといえば、ダメだし、学生がちゃんと勉強しているか、教えられる先生を育てているかというと、やはりダメ。合格点ではない。

役所や国際機関の人事も担当してきたが、日本人の教養のなさは相当にまずい状況だ。大学だけでなく、初中教育の劣化や、スマホ漬けによる読書離れといった様々な社会全体の変容も大きな要因だろう。だが、少なくとも大学では最低数百冊の硬い書物と格闘して、専門的で高度な研究の前提となる基礎的な力、あるいは適切に判断できる主権者としての教養を身につけないかぎり卒業させない、学士を与えないぐらいの質は担保すべきだ。

――リベラルアーツの定義は人によって異なる。神田さんの定義を聞かせてほしい。

神田 もともとは自由7科であるが、現代においては、幅広く、自由な人間として生きる、あるいは社会を担う主体として生きるための素養だ。どんな分野で生きていくにしても、クリティカルシンキングをするための、脳みその中の基礎インフラといってもいいだろう。これは、研究においても、社会実務においても、答えのない世界が広がる現代ほど有用だ。

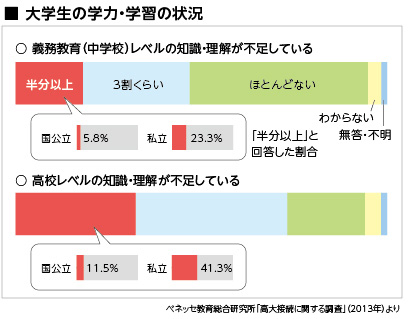

多様な学生が入学していて手間がかかるという指摘もあった。18歳人口が半減しているのに、大学数と定員をこんなに増やしたら、学習意欲のない学生が入ってくるのは当たり前だ。一方で私学の4割は定員割れで、進学先を選びさえしなければ、誰でも大学に入れる全入時代になっており、選別も競争もないのだから、質が著しく低下しても不思議ではない。深刻なのは義務教育で身に付けるべき教科・科目の知識・理解が不足している生徒が3割以上いる学科が全体の46.8%を占めていることだ【下図】。しかも、1日1時間未満しか学習しない学生が全体の6割以上もおり、米国の2割以下の3倍以上であるし、小学生より勉強時間が少ない。勉強しない者は入学させない、勉強しなくなった学生は退学させるぐらいにしないと、絶望的に質が低下するだろうし、少子化の中、勉強も仕事もしない者をレジャーランドに置くわけにはいくまい。質をあげるには、ハングリーで優秀な外国人留学生をどんどん入学させて、日本人の若者を刺激して、活力を取り戻させることも必要だ。

――大学院重点化の失敗も上がっていた。

神田 ポスドク問題も腹立たしい。社会のニーズを踏まえず、キャリアパスの構築もせず博士を3万人未満から7万人以上に一気に増やしてしまったのだから、うまくいかないのは当然だ。

企業経営者たちと話をすると、日本の博士の評判は概して悪い。狭い領域に特化した研究に埋没し、象牙の塔にこもっているから社会性に乏しく、コミュニケーション能力も危うい人も少なくないという。そんな博士よりは、学士や修士を受け入れて会社で鍛える、中途でとって即戦力になってもらう方がはるかに効率的だと言う。社会的需要に対応できる能力を博士課程で育成しないかぎり、需給ギャップは開くばかりだ。また、修士課程から博士課程への進学が減少しているとの指摘もあるが、社会人を含めると、2007年度以降、1.3万人の水準で高止まりしている。大学側では、社会のニーズに適応した教育・研究への見直しが求められるし、企業側も、博士人材の適切な評価と活用が必要だ。さらに、ずっと学内にいるのではなく、社会人の博士課程への進学を急拡大するなど、学外との双方向の流動性を高めることも必須だ。日本の学者の組織、産業、国境を越えたモビリティーを高めなくてはならない。

――企業にも問題はある。たとえば山極学長が指摘する通り、企業が大学名や入学時の偏差値頼みで新入社員の採用をしている。つまり、肝心な大学教育の質を見ていない。

神田 この点はまったく山極学長のいう通りで、企業に人材の質を見極める姿勢ができていないと、先生もニーズに合わせた教育をしようとする姿勢にならないし、学生もまじめに学ぼうという気にならない。どっちもどっちではある。

ポスドクが大量発生したのも法科大学院の失敗も、当然の結果といえる。社会ニーズにあった司法試験や法曹養成に改革せずに量産しても、失業する弁護士が出てくるに決まっている。人材供給側も時代のニーズに適応しなければならない。だが、海外に目を向けてほしい。博士をとろうが、弁護士資格を持とうが、ドライバーや店員になる人は珍しいことではない。職業に上下も貴賤もない。日本は高い学位や国家資格をとると、特権意識もあって、しっかりした職につけると思いこんでしまうが、取得する人数が増えれば、運転免許のようなコモディティーになるのは当然だ。(→下に続く)

ひとこと

競争的資金になじまないけれども、人類社会には必要な分野を学長のリーダーシップで育てる。そのための学長裁量経費である。神田氏の解説は理解できる。だが、そもそも大学は学長がリーダーシップを発揮しやすいようにはできていない。大学設置基準で、教員が学部・学科に所属する仕組みになっていることもあり、大学全体を考える意識が希薄だからだ。その中で孤軍奮闘している学長もいるにはいるが......。道なお、遠し。(奈)

| vol.43<< | 記事一覧 | >>vol.44下 |