「不要論」まで出た人文社会科学系学問の復権を目指す筑波大学の挑戦が、注目を集めている。人社系学問の"価値"を見える化する指標の作成だ。学術雑誌の格付けを掲載論文の著者の多様性から行うという。これまでの主流は、論文の被引用回数などからはじき出す「インパクトファクター」による格付けだが、自然科学系に偏っていたり、人社系論文は日本語で書かれることが多かったりして、「価値を知ってもらえなかった」とプロジェクトを進める大学執行役員の池田潤氏は話す。大学内でも研究費を稼げる理系分野に押されぎみの人社系学問の逆襲はなるか。池田氏と、ともに推進の旗を振る同大の森本行人氏に話を聞いた。(聞き手・読売新聞専門委員 松本美奈、写真も)

「不要論」まで出た人文社会科学系学問の復権を目指す筑波大学の挑戦が、注目を集めている。人社系学問の"価値"を見える化する指標の作成だ。学術雑誌の格付けを掲載論文の著者の多様性から行うという。これまでの主流は、論文の被引用回数などからはじき出す「インパクトファクター」による格付けだが、自然科学系に偏っていたり、人社系論文は日本語で書かれることが多かったりして、「価値を知ってもらえなかった」とプロジェクトを進める大学執行役員の池田潤氏は話す。大学内でも研究費を稼げる理系分野に押されぎみの人社系学問の逆襲はなるか。池田氏と、ともに推進の旗を振る同大の森本行人氏に話を聞いた。(聞き手・読売新聞専門委員 松本美奈、写真も)

■「多様性」で測る、新たな指標

――大学は閉鎖的と言われるが、中でも人社系は外から見えにくい。

池田 そう、人社系の先生は特に自分の世界に閉じこもりがちだった。もちろんその良さはあるが、時代は変わった。閉じこもることと、外に対してアピールをすること、その両方をしなくてはいけない。

|

| 池田潤 1961年群馬県生まれ。筑波大学人文社会系教授・大学執行役員。専門は言語学。筑波大学第一学群卒業、テルアビブ大学 で博士取得。著書に「ヘブライ語文法ハンドブック」など。 |

――そこで打ち出したのが、この「iMD(index for Measuring Diversity)」という指標か。その説明からお願いしたい。

池田 学術誌(ジャーナル)の1年あたりの多様性を「著者の所属機関」「立地する国」という観点で点数をつける仕組みだ。

学術誌は大まかに3種類に分けられる。まず、学内の同じ組織の先生方が自由に投稿できる「紀要」。次に日本の全国レベルの学会誌。最後に国際的な学術誌。この三つを比べたら、多くの人が「学内紀要」よりは「全国レベルの学会誌」、さらにそれより「国際学術誌」を高く評価するだろう。この違いを定量化すれば、多くの研究者に納得感が得られると考えた。そこで思いついたのが「著者が所属する機関の多様性」だ。紀要は学内の人しか書かないから、論文が10本あっても、所属機関は「1」だ。全国レベルの学会誌ならば10本の論文があれば、大概全部違う所属機関だから数値は「10」になる。国際的な学術誌も10本だったら「10」になるが、そこで所属機関の立地する国の数を足す。

――国の数を足す? かけるのではなく?

森本 かけるとものすごい差が出てしまって、かえって比較しづらくなった。10機関10か国ならば「100」になり、差が開きすぎたのだ。iMDは、単純に優劣をつけるための指標ではない。

|

| 森本行人 1978年京都生まれ。筑波大学リサーチ・アドミニストレーター(URA)。関西大学URA、関西大学非常勤講師、大阪府立高校非常勤講師を経て現職。関西大学大学院経済学研究科修了。博士(経済学)。 |

――なるほど。で、実際に学術誌を評価したら、これまでの評価とは全く異なる結果が出たのだろうか。

池田 ところが、いままで「いい雑誌」と言われていたものがやはり高い数値を出した。たとえば「サイエンス」とか「ネイチャー」とかは、iMDも高く出た。多様な国、機関から寄せられた論文が掲載されているからだ。重要なのは、多様性だ。

――これで特許をとって、ビジネスにすることも視野に入れているのか。

池田 確かに特許出願中で、商標登録もしている最中だ。私は人文系で、こうした話に疎いのだが、論文は3か月たつと誰でも使えるようになる。自分たちのアイデアを誰かがビジネス化して、その人にお金を払わないと私たちのアイデアを使えないというのもどうかなあと思い、試しに出願している。だがビジネス化は考えていない。計算式も公開して、みんなに活用してもらいたい。

この指標の最大の特徴は、誰でも簡単に計算できると言うことだ。大学ランキングには「インパクトファクター」とか「FWCI」(Field Weighted Citation Impact)などが一般的に使われてはいるが、どうしてそういう数値になったのかは外部の人間にはわからない。データベースを持っている人が、複雑な計算をしている。いわばブラックボックスから出てきた数字だ。だから学術誌を出している編集者が、自分の学術誌が昨年より上がったり、下がったりしても、「どうしてかなあ」と首をかしげざるをえないものだ。

――ビジネスにはしない...。では何を狙っているのか。

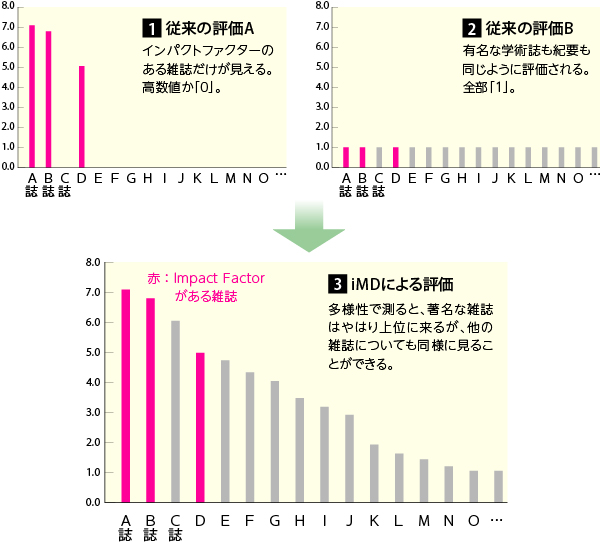

池田 指標、評価を多様化したい、見えないものを見えるようにしたいのだ。いままでの評価はこちらだ(下図[1][2])。インパクトファクターのある雑誌だけが見えるか、すべて同じかだった。

森本 今までは、インパクトファクターがつかなかった雑誌はポイントがゼロだった。そんな状態で、国際的な大学ランキングのデータとして使われている。かたや学内の評価に目を転じると、「1本」は「1本」だ。ネイチャーでも1本、学内紀要でも1本とカウントされていた(グラフ[2])。苦労の度合いは違うのに。

――「0」か「1」か。ずいぶん大雑把だ。新たな評価で、きちんと評価してほしい、ということか。

森本 そう。研究者、大学、そして国立大学が、こんな評価に甘んじていていいのか。だからこちら(図[3])で見てほしい。

■研究者のやる気をアップ

――全く見え方が違う。見え方を変えることで、どんな効果を期待するのか。

池田 [2]だと、どんな学術誌に書いても同じだから、どうでもいいやとなる。だが、iMDならば、今回はもう少しランクの高い学術誌に投稿しよう、頑張ろう、とやる気が起きる。同じ論文でも「1点」か「4点」では違うだろう。iMDの導入で、みんなのやる気が上がれば、組織も良くなる。個人の頑張りも報われる。いい循環が生まれるのではないか。

――そうなるよう期待したい。特に今の国立大学には。で、この指標で大学の現状は見えてきただろうか。

池田 2017年12月1日に公開したばかり(>>TSUKUBA index1.0)で、筑波大学人社系のデータと、学術情報に詳しい国際的企業の提供を受けた世界的に有名な200誌しか入れていないので、他大学との比較などはまだ出来ていない。200誌の内訳は、サイエンスから100誌、ソーシャルサイエンスから50誌、人文系50誌。昨年と今年を比べると、筑波大学の人社系の数値は上がっている。

――iMD導入の成果だろうか。では、学問分野別の現状などはわかったのだろうか。日本には約700の学士の付記名称が存在するし、そもそも分野、人社系という概念が成り立つのかどうか、疑問も残るのだが。

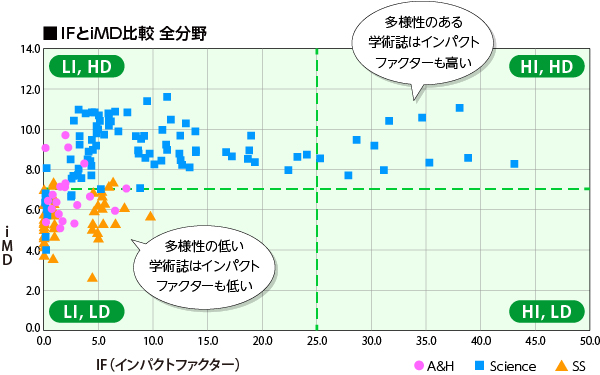

池田 いや、iMDはそこまで浸透していない(笑)。分野別の状況とは、とてもいい質問だ。そもそも人社系という概念が成り立つのかといえば、なかなか難しいところだ。ただ、iMDをタテ軸、インパクトファクターをヨコ軸にして、学術誌200誌を見ていくと、面白いことがわかる。

重要なのは、多様性なのだ。右上の「HI,HD」はインパクトファクターが高い数値で、iMD が重視する多様性(ダイバーシティ)も高いのだ。ここに「ネイチャー」「サイエンス」が入る。多様性が低くて、インパクトファクターが高い学術誌はない。iMDという指標が正しいという証拠になるかもしれない。

――人社系はどうでるだろうか。

池田 インパクトファクターだけで捉えると、人社系は「低い」で終わってしまう。理系の場合、インパクトファクターはもちろん、多様性で見ても文系よりも高いだろう。その観点で、理系と人社系の区別は、あると言えばあるかもしれない。ところが、アーツ&ヒューマニティーズでも多様性が高いものがある。実はほとんど、「考古学」だった。考古学者は共著論文が多いからだ。理系も共著が多い。同じ10本の論文でも、単著ならば「10」だが、全てが10人の共著であれば「100」になる。つまり自然に多様性が上がるのだ。これは、iMD の欠点かも知れない。共著の多いものは高く出てしまう。一時期悩んで補正も考えたが、多様性は多様性だと。

――共著が少ないことが、日本の人社系の「欠点」とも指摘されている。

池田 そうだ。こういうものを出すことで「共著をしてみたらどうか」という励ましになるかもしれない。知らない人が書いた論文は、重要なものであれば読むが、知っている人がいればもっと読むはずだ。1冊の中に10人しかいない雑誌よりも100人いる雑誌の方が、社会的インパクトは大きくなる。それはポジティブに評価してもいいだろう。そこで補正をかけないで、多様性という量をはかっている、というように割り切って納得している。iMDは質をはかってはいない。インパクトファクターも質ではない。単に引用されて評判になっただけの論文かもしれない。質とは違う。インパクトにしても、多様性にしても量。線でなくて面で見る意味を感じている。

――確かに。縦軸、横軸の面で見ると、違うものが見える。立体ならば、もっと違うかもしれない。

池田 その通り。たとえば子どもの力を見るとき、テストの点だけでみるのは、インパクトファクターだけで見るのと同じだ。だが、子どもにはほかの良さがある。部活で頑張っているとか、友だちに親切だとか。線よりは面、面よりは立体。多様な尺度で見るのが大事だ。被引用数に基づく指標を否定するつもりはない。一緒にやっていくことが、よりリアルな、評価される側にとって意味のある評価ができるのではないかと考える。1次元の評価軸では、たとえばテストの点数がどうしても取れない子は、いつまでたっても浮かばれない。だが他の面を見てくれる人がいると、その子はポジティブになれる。だからこそ評価軸を多様化する必要がある。これだけではないよ、とみんなが自覚することが、これからの評価にとって重要なのではないか。

■タコツボの透明化

――共感する。ともあれ、インパクトファクターが高いものは「共著が多い」ということは理解できる。共著の良さも見えてくる。日本の人社系は日本語で書かれ、共著が少ないから、いきおい価値を見いだしにくくなる。それが悪いというのではなく、「広がりがない」ということだろうか。冒頭に指摘していた「引きこもり」、これをどうするか。

池田 いままでの人社の研究は個人商店の個人芸。タコツボに引きこもって、研究をしてきた。それも小さなサークルの中で。その良さもないわけではない。小さなタコツボの中で考えを掘り下げ、少人数のサークル、分かり合える人同士で議論をすると、ものすごく議論は深まる。そういう研究スタイルを否定するつもりは全くない。

――いま、ものすごくうれしそうな表情で語っている(笑)。では、人文学に「共著」、国境を越えた共著は無理なのか。

池田 人間の研究には、長い歴史がある。社会科学は社会の役に立ってきた。だが、このままでは人文はいらないと言われそうだ。私たちの分野は、世界でも何人しか分からないところで研究しているものもあり、その大切さは譲れないのだが、今はこういう時代だ。そう言い切ってもいられない。 人文学の歴史を考えた。ヒューマニティーズ(人文学)1.0から5.0。1.0のソクラテスはその辺をうろうろしながら対話をし、弟子のプラトンが文字に残した。これが人文学の原点だ。

「5.0」が大事だ。デジタル技術を駆使して、協働する。私はくさび形文字の書かれた粘土板を読んだりするが、大英博物館所蔵品は、大英博物館に行かなければ読めなかった。

だがいまはデジタル技術のおかげで大英博物館に行かなくても、オリジナルに近いものが見られるようになった。しかも、デジタル技術で保存すれば、劣化や摩耗がない。それを複数の人、しかも法学や経済などさまざまな分野の人が一緒に研究できる。そうすると、閉じこもる人文学ではなく、開かれた人文学となる。その可能性は十分、出てきた。

● ヒューマニティーズ1.0 書物の誕生以前。対話による人文学(ソクラテス型)

● ヒューマニティーズ2.0 書物の誕生以降。書物を求めて遍歴する人文学(エラスムス型)

● ヒューマニティーズ3.0 グーテンベルク革命以降。図書館で本を読む人文学

● ヒューマニティーズ4.0 ICT革命以降。インターネット上で検索する人文学

● ヒューマニティーズ5.0 インターネット上で協働する人文学

――タコツボを捨てて、外に出よう、というイメージか。

池田 いや、やはりタコツボの良さは大事。タコツボを透明にしよう。タコツボの中でやっていることを、デジタル技術を通して、みんなに見せてしまえば、タコツボの中での営みを共有できる。今、筑波の人文系では「透明なタコツボを作ろう」に取り組んでいる。

――透明なタコツボ! それだけに、価値を見える化する意味がある。日本のように貧乏な国は、タコツボでコソコソしている人になぜお金を出さないといけないの、となるから。

池田 そう、見えれば違う。自分では絶対に知り得ない知識、英知。古代の人が考えたこと、知恵にいろんな人がアクセスできれば、もっと豊かな社会、生活を共有できる。筑波の図書館情報メディア系の人たちとの協働も始まっている。テキストに興味があり、なおかつ技術が使える人たちなので、パートナーとしてすばらしく、彼らの情報処理技術を使って私たちのコンテンツを共有できる。協働できるものに変えられる。タコツボの中にたくさん埋もれているものを、見えるようにする。それをiMD の力で促進できないだろうかと思うのだ。人文学の逆襲?人文学の復権なのかな。人社系要らないよ、と言われたことに、そんなことないよと訴えたい。そういう思いでやっている。

■投資を呼び込めるか

――ところで、筑波大学の外部資金比率を見ていると、受託研究が低い。国立大学はお金の問題に直面している。この指標はその問題にどう役に立つのだろうか。企業のお金は理系中心に投じられているが、企業といえども人が生きている組織。だから、社会が人社系の学問をきちんと評価できるようになれば、金が動くはずだ。

池田 なるほど、今までの指標では投資価値を見いだしてくれない。ゼロに見えるものがゼロではないことを示すだけでも、社会に対するインパクトはあるはずだ。今は受託研究が低いのだから、伸びしろは抜群。頑張って伸ばしていきたい。続けることで、お金の面でどう影響が出るか、いい影響かどうかは分からないが、注視していきたい。

――組織整備も後押しするのだろうか。全学分野横断。学問の体系がどこに存在しているか分からない。見直しすることで、スマートな組織になるのだろうか。

池田 組織整備といえばポジティブな言い方だが、全ての分野で同じように人を減らしていけば、共倒れになるだろう。全ての大学で全ての分野を保持していくことは難しい。そんな苦渋の選択を迫られたときに、この指標で、どの大学はどこに強みがあるのかが分かれば、バランスのいい選択と集中ができるのではないか。

――これを示すことで、社会がどう変化してほしいと期待するのか。

森本 日本の研究力が下がっている、と言われるが、引用されれば、いい論文なのかという疑問がある。それへの答えにならないだろうか。

池田 引用数が多いというのは、研究者人口が多いということなのかもしれない。1万人の研究者がいる分野と、100万人の分野。それはフェアな評価か。定量的評価にはどれも限界がある。ランキングをみる社会のあり方は、「分かりやすいもの」に走りすぎる。この分野でどこがいいというと世間の人には分かりにくい。マスコミであるとか、一般の人とか、分かりやすいものには、必ずうそがある。参考にするのはいいが、注意してほしい。

■国立大学の存在意義

――最後の質問にする。国立大学とは何か、国立大学に運営費交付金を投じる正当性はあるか。

池田 運営費交付金、それは国としての投資だと思う。人を育てるための環境への投資。コストは低い方がいいが、投資はケチってはいけない。国立大学への運営費交付金は「コスト」ではなく、投資だ。

――だが、投資は見返りを求められる。

池田 そこだ。運営費交付金はコストではなく投資だと主張するためには、リターンを示していかなければいけない。国立大学の責務として何を産んだかということを説明していくための指標が、その一つだ。リターンを計るさまざまな指標を持とうと。だが、リターンを計る際には短期的ではなく、長期的に見てほしい。教育は100年の計だ。

お金に換算できない価値をたくさん生んでいることも評価してほしい。こういうベンチャーを産んで、いくらもうかったということだけではなく、人を育てて社会に送り出すという意味を考えてほしい。大学は研究もするが教育機関だから、最終的な大学のプロダクトは人だ。人が育つと言うことをどう見るか、どう計るか。それをみんなで考えて行かなくてはならない、それも長期的に。

森本 国立大学は、一言で言うと、社会が育てていくものだ。日本の大学は明治期に国主導でできた。欧米は、国よりも先にできた。市民革命にも寄与し、大学が国を作ったと言っても過言ではない。それでも、税金を投入する国立大学に対して、市民の目はシビアだ。例えば、イギリスのオクスフォード大。バイオをどう税金で育てているのかを知りたいと、毎週のように市民講座が開かれていて、詰めかけた市民が「もっとこういう風にしてくれなければ困る」と意見交換する。不祥事が起きれば、市民が押し寄せて教授に文句を言う。そういう意識を日本人も持ってほしい。国が作ったのだから、最後まで国が面倒を見てほしい、ではなくて、自分たちの税金が使われていることを意識して、視点を変える時期ではないか。「国立大学は悪い」ではなくて、自分たちにできること、家族でできること、企業でできること、いろいろある。社会がウオッチして育ててほしい。もちろん、国立大学の先生も変わらなければいけない。

おわりに

人社系不要論のきっかけは、文科省が2015年6月、各国立大学長に出した通知だった。「教員養成系学部・大学院、人文社会学系学部・大学院」の「社会的要請の高い分野への転換」を求めた内容が、世論を刺激した(>>vol.18)。時代の変化で存在意義が薄れた学部・研究科の再編を促したのだが、舌足らずな文面も手伝って、大方はそう受け止めなかった。「人文学なんて今の社会に役立つのか」「そもそも国立大は何の役に立っているのか」といった一般的な不信感が作用したことは否めない。

だが、あえて言いたい。その不信感の根っこにあるのは、メディアをにぎわす各種ランキングやネット上にあふれる「分かりやすい」情報の氾濫ではないか。氾濫がもたらした思考停止ではないか。「分かりやすさにはウソがある」という池田氏の指摘は重い。「透明なタコツボ」から吐き出される水泡が、人文系再評価の流れに収斂してほしい。(奈)

| vol.56<< | 記事一覧 | >>vol.58 |